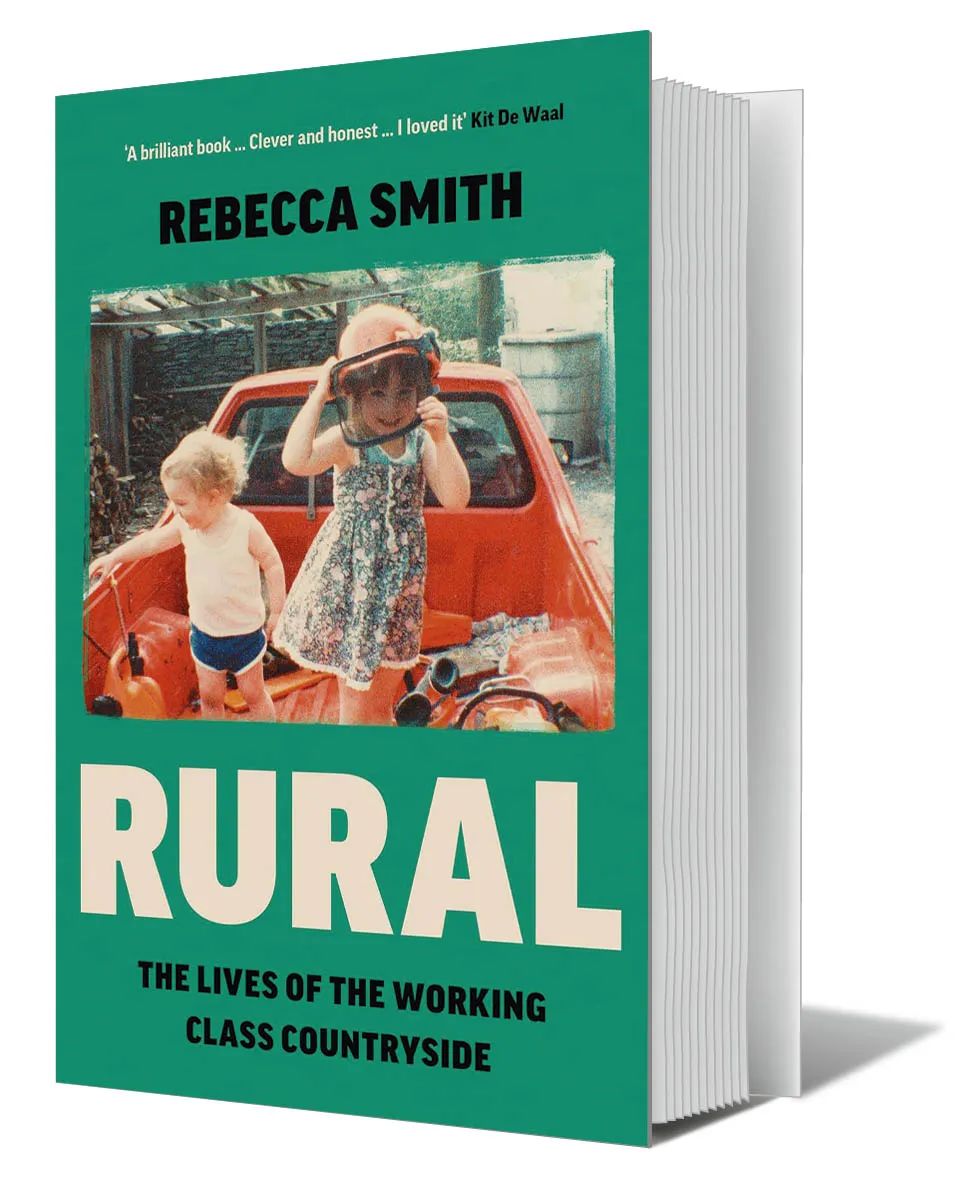

在世人包括英国人自己看来,英国的一个文化标签是“乡村”。但作家丽贝卡·史密斯在她的新书《农村:乡村劳动阶层的生活》里,揭示了一个与《唐顿庄园》完全迥异的英国农村。

2021年,因为新冠病毒流行而被封控在家的那一段时间,作家丽贝卡·史密斯(Rebecca Smith)正好怀孕了,这是她的第三个孩子。在狭小的房间里抚育孩子、操持家务,并且要写作,这让她想到了自己的曾曾祖母玛丽·安。

1891年,玛丽·安怀上了第五个孩子。她丈夫查尔斯在农村的大型工程建设项目上工作,修水库或铁路。他们的生活漂泊不定,家总是临时的,每当查尔斯换一个工地,玛丽·安就要跟到另一片田野里重新安家。1891年,查尔斯正在修造曼彻斯特通海运河,他们住的流动工人宿舍位于沼地里,家里挤满了孩子,还有11个房客。

为了养活孩子,玛丽·安把床铺租出去好赚点租金。房客和她丈夫一样都是“挖土的苦力”。

丽贝卡·史密斯写道:“男人们轮班去工作,所以床上日夜都挤满了人。你能想象洗衣服的情景吗?湿漉漉的衣服挂在椽子上,煤火永远烤不干衣服。当我怀上第三个孩子到5个月的时候,才意识到玛丽·安过着怎样的生活。那个婴儿仅仅活了5个月,10个月后她又生下一个孩子。”玛丽·安共生育了13个孩子,其中5个夭折。

“我想起了她生孩子的那一天,谁能帮助她?她能休息吗?有房客施以援手吗?”史密斯家族里,在玛丽·安和查尔斯之前的祖辈也都是劳工,他们辗转苏格兰、威尔士和英格兰,建造运河、铁路和水库,有的当煤矿工、板岩开采工、护林员、纺织工。

“煤火和石蜡灯,工人和孩子。我想问他们,你们是怎么保持地板干净的?下一顿饭又要做点什么呢?你们晚上睡得好吗?外人整天进进出出,湿气从墙缝里渗进来,他们是怎么让‘每个人’都活下来的?”

疫情封控解除后,史密斯开始走访家族长辈,到英国各地乡村采访,于2023年6月出版了一部非虚构作品《农村:乡村劳动阶层的生活》(

Rural: The Lives of the Working Class Countryside

她融合了家族回忆录和自然文学的写作手法,讲述了农村劳动阶层的生活、田园景观、土地所有权和归属感的变迁,展现了完全不同于《唐顿庄园》的另一个英国乡村。

史密斯是家族史上第一个“跳出农门”的成员。她本科毕业于斯特灵大学传媒与英语专业,又在格拉斯哥大学拿到创意写作硕士学位,曾在BBC苏格兰地方电台做了多年记者,生育孩子后辞职成为自由作家。她的弟弟子承父业,仍然做护林员,在林地里耕种。

在追溯家族的乡村生活模式时,她敏锐地觉察到,她的祖辈世世代代都住的是“捆绑小屋”(tied cottage)。

所谓“捆绑小屋”,指的是附属于某一块土地的住宅,产权属于土地的主人,土地主把它们分配给雇佣的农民、劳工居住。

不管是免费使用,还是按最低限度收取租金,捆绑小屋都被认为是薪酬的一部分,或工作的津贴、福利。对劳工而言,捆绑小屋靠近他们工作的地点,只要连续签工作合同就有地方住,这给予他们某些特定的程度的安全感。其实,决定权牢牢掌握在雇主手中,意味着捆绑小屋带有不稳定的属性,一旦农民和劳工失去工作,房子就被收回,他们及其家人立即面临流离失所的困境。史密斯书中提到1875年《先驱报》的一篇报道,里面有个细节:苏格兰低地福尔柯克的一个老煤矿工人住的捆绑小屋,房间内非常潮湿,生火时地板上会冒出缕缕蒸汽。她还引用了另一个新闻报道中的细节:1902年冬天,在约克郡的德纳比梅因村煤矿工作的矿工举行罢工,他们的家人马上被赶出捆绑小屋,成群的妇女和儿童带着被雨水淋湿的家什挤在路边。

到1948年,有34%的农业工人住在“捆绑小屋”,到1976年,这一比例上升至53%。

英国政府多次出台法案,保障“捆绑小屋”租户的租住权,其中有一条是如果他们不在此岗位上工作了,可以按市场价向房东交房租,继续住在里面。这些年,随着房价大涨,很多人无力购买住房,“捆绑小屋”又逐渐受到关注。

“捆绑小屋”兴起于18世纪末19世纪初,英国兴起新一轮的圈地运动的时期。

出身威尔士乡间劳动阶层家庭的文化批评家雷蒙·威廉斯(Raymond Williams,1921〜1988)在其著作《乡村与城市》(

)中指出,圈地运动让农民的社会结构发生了变化:“首先,我们最好完全放弃‘农民’(peasant)这个说法。英国多数地方实际上不存在农民,尽管作家们仍然用‘农民’这个词指代在乡村生活的人。”“真正的乡下人”是地主、佃农、商人、手艺人和劳工。

史密斯家族若干代都是劳工。她的父亲是护林员,工作地点时常变动,她自出生就跟随父母辗转于英国各个庄园的一座座“捆绑小屋”。别人听到她家有庄园的地址,立刻肃然起敬,以为他们的生活很奢华,其实他们的住屋年久失修,阴冷潮湿。和他家同住的还有农工、管道工、管家、物业经理、猎场看守人,他们一起替雇主打理大宅子,经营土地。

在史密斯的童年,她并没有感觉到自己是劳动阶层。他们“生活追随着富人的脚步”,进入到富人的领地,虽然没有恒产,却能享受那里的天空和大自然,这几乎让她丧失了阶级感。

她笔调喜悦地回忆童年时和庄园里其他雇工的孩子一起玩耍的情景,孩子们在杜鹃花灌木丛中捉迷藏,冲着送鱼的货车喊叫。她在鸟鸣和雄鹿怒吼的声音背景中长大,在树林和山丘的仙境中漫步,仿佛“现代勃朗特姐妹”。

史密斯也毫不避讳地讲述了她逐渐感受到的与“大房子”里的人之间的鲜明对比。“大房子”里的人拥有史密斯家住的房子,他们的孩子会去外地上私立寄宿学校,不会和雇工的孩子一起在本地学校的操场上玩耍。十几岁时,她学会了在接听电话时改变口音,以应对是地主或是朋友打来的电话。

当她开始写《农场》这本书,写出她成长经历中感受到的种种矛盾,才意识到,她父母这个农业劳工群体属于天天劳作、生活的土地,却并不拥有这片土地。

如果问真正的英国人怎么生活,他们给出的答案是,住在乡下,一杯接一杯喝茶。所以英国著名记者、作家杰里米·帕克斯曼会嘲讽:“英国人坚持认为他们不属于自身个人实际居住的城市,而是属于自身个人并不居住的乡村,他们仍然觉得真正的英国人是个乡下人。”

人们对乡村生活习惯于简化或者美化,要么集中在描述《唐顿庄园》式的贵族世界,或者野外观鸟、徒步,要么是明星厨师教授如何利用AGA炉灶慢炖牛羊肉和野味——AGA炉灶是瑞典物理学家、诺贝尔奖得主古斯塔夫·达伦在1922年发明的,热效率很高,一台炉灶能解决一座住宅的烹饪、热水和供暖,在英国尤其受欢迎,成为乡间富裕人家的标配。

年轻的农民海伦,穿着时髦的牛仔背带裤,开着卡车干活,总是干干净净。剧组把她当成约克郡谷地的职业女郎来刻画了。

其实,据2019年的英国人口统计,82.9%的英格兰人口、83%的苏格兰人口和80%的威尔士人口生活在城镇地区,现在的英国人前所未有地远离乡村生活。

历史学家、系谱学家和档案研究人员协会(AGRA)成员艾玛·乔利(Emma Jolly)上世纪八九十年代在兰开夏郡的农村长大,她谈到自己上中学的第一天惊讶地发现,新同学中有很多人从未听说过她住的村庄,而她对城市道路也一无所知,放学回家的路犹如一趟漫长而曲折的旅程,她总会在找公交车站时迷路。

史密斯有相似的经历。她的阅读量很大:“我厌倦了阅读游客对乡村的游记。没错,这里的山很壮观,蘑菇也很美味,但游客们常常忘记,这个美丽的地方也是工作的环境。真的有人住在那里。”

她还发现反映劳动阶层的书几乎都针对城市劳动阶层,极少有关于农村地区的。农村劳动阶层的声音始终是听不到的。如果讨论林业问题,发言的都是学术界专家,在这片土地上工作或生活的人,比如她父亲,却被忽略了。“他们往往是真正的专家,只是不被认为是专家。”她决定自己动笔写,“给那些通常没有发言权的人一个发言权。”

在史密斯和弟弟出生的上世纪80年代,“农村地区劳动阶层的女性基本上没有什么前途,母亲们尤其没有工作机会。我和弟弟在约克郡的一个乡村庄园里的‘捆绑小屋’长大,这在某种程度上预示着住房是因为我父亲的工作得到的。每天早上,爸爸带着午餐饭盒去森林里干活,妈妈就留在家里照顾我们。我们住的小屋离最近的村庄有4英里,这在某种程度上预示着到最近的商店,并还有学校,要走4英里曲折的路。她带着我们在花园里玩耍,甚至在雨中散步,逗我们开心。那儿没有游戏场,附近也没有朋友。

20世纪40年代,英国林业委员会在偏远地区为工人们建造了定居点,“却从未考虑过远离尘嚣对于农工社群的隐形支柱——女性,是个难题”。林区村庄的女性为了购买日用品,要花一整天的时间:她要先骑2英里自行车,然后换乘火车、轮渡和公共汽车,到达最近的城镇;她不能买太多,只能买她带得回去的东西。有一些女人搭运木材车。

史密斯写道:“她们是工人的‘妻子’:林业工人的妻子、农民的妻子、煤矿工人的妻子。男人的工作把她们带到了这些美丽但残酷的农村地区,而女人让一切正常运作起来。做饭、打扫、修理、料理家务、照顾孩子;她们是社群里的主心骨。一些妻子不仅要扮演传统的角色,还要帮助丈夫干农活。有哪个农民的妻子不像农民呢?她们不喂奶、开拖拉机、收割吗?甚至下井挖煤也一度是全家一起上。妇女和儿童也要下井,直到1842年英国政府出台《矿山和煤矿法案》,禁止任何年龄的女性和女童下井劳动。

然而,妇女们在地面上继续工作,她们分拣煤——她们需要尽可能地赚些钱。但她们的贡献在很大程度上已从历史中抹去。

在序言中,史密斯说她并不打算详尽描述农村劳动阶层,她对“农村劳动阶层”的定义并不基于经济因素,而是基于劳动者与自然环境是否有联系,特别是情感的联系。

她在书中反复讲述、探讨“在土地上工作、生活而不拥有土地”对乡村人意味着什么。她的曾曾祖母经历怀孕、生产、孩子夭折的1891年,哈代发表了小说《苔丝》。小说中苔丝一家被农场主收回“捆绑小屋”、流离失所的情节,也是查尔斯和玛丽·安生活的部分写照。

在今天,哈代描写的农村劳动阶层生活的不稳定性以另一种形式体现出来。史密斯在采访中遇到很多苔丝家的情况:土地主缩短租约,这让农民无法规划改善土地的长期项目;庄园主解雇地产上的农工,把土地出售给地产开发商,或者把“捆绑小屋”改成Airbnb。

这些农工世世代代生活在乡村,塑造了乡村又被乡村塑造,如今被排挤出去,再也回不去了,未来陷入不确定。

史密斯认同Airbnb或城市居民的第二套房为乡村发展注入了资金,避免了农村社区萎缩。

游客和第二套房子的业主“可能会给当地商店带来一些收入,但不会给学校带来更多的孩子”,史密斯写道,他们都是“过路人,不会成为哑剧或夏季舞会的筹款委员会成员,不会成为教堂会众的一员,也无法组织当地的同乐会。他们逐渐窒息了本地的生活”。在斯凯岛,20%的房子改成了Airbnb。有些旅游地产榜上的热门村庄变成了幽灵村子,酒馆和面包房倒闭,学校关停,平时冷冷清清,只有到了周五晚上,第二居所的业主开着豪华越野车来度假,才有了些许人气。

很多农村居民对蜂拥而至“排队登上斯诺登或本尼维斯山峰”、堵塞道路的游客嗤之以鼻,他们“不好意思但却真实地承认,新冠病毒流行期间的封控是多么美妙,因为这么多年来他们的土地第一次属于自身个人”。

这样的情绪,史密斯评论道,在这片土地上生活和工作的人有权把土地称为“他们的”,尽管土地权实际上掌握在持有地契的人手中。

在书的最后一章,她访问了赫布里底群岛的埃格岛(Isle of Eigg)。私人岛主对岛屿不闻不问,以至于小岛几近荒废。岛上的63个居民和苏格兰野生动物基金会、高地议会共同成立“埃格岛遗产信托基金会”,筹款于1997年买下了小岛。埃格岛从私人拥有变成了社区拥有,由遗产信托基金会代表社区管理。岛民们制定了一项条款,房屋交易时,房主只能把房子卖给承诺常年居住的人。史密斯评价这种另类的“社区土地所有权”防止了资本对岛屿资源的过度商业利用。

正是这一略带理想化的乡村保护方案,“让我感觉到我才起步了解我们的国家是如何真正建立起来的”。

参考书目Richard Jefferies,Landscape with Figures:Selected Prose Writings,Penguin Books;Raymond Williams,The Country and The City,Chatto and Windus& Spokesman Books;沈汉:《英国土地制度史》,学林出版社)